La fantastica aragosta della Paloma

Due parole sulla cucina caraibica

Amici e conoscenti si sono meravigliati del fatto che io sia tornata da Cuba molto soddisfatta (fra le altre cose) della cucina. Premetto che nessun Paese che ho visitato finora mi ha delusa e i miei gusti sono decisamente di ampie vedute, ma i piatti creoli mi hanno conquistata. Per quanto, va detto, gli ingredienti siano piuttosto ripetitivi. Ma solo quelli, perché, le varianti sul tema maiale, pollo e aragosta in realtà sono tante. Del resto, quando si hanno poche materie prime di base ci si deve ingegnare. Un esempio? Il pollo, carne economica per eccellenza, era il pezzo forte in più di una casa particular che mi ha ospitata. Se a Cienfuegos la specialità era quello alla Coca (nel senso proprio della bibita gassata), a Viñales ce l’hanno servito alla birra. A Trinidad era arrosto, all’Havana era una specie di ‘cacciatora’. Diciamo che l’ingrediente segreto è la personalità della cuoca, e che cenare in un paladar è di gran lunga più emozionante che al ristorante, ma non sono mai rimasta delusa. Ho provato a fare una mini guida, segnalando tre posti davvero da non perdere se vi trovate a Cuba.

Paladar o ristorante?

Cena con vista Mogotes, a Vinales

La differenza è ben spiegata in tutte le guide e ormai ci sono tantissimi esperti di Cuba sul web, ma, per chi ancora sia digiuno della cultura dell’isola, diciamo che il paladar è la casa privata (in molti casi è anche casa particular) aperta al pubblico da pochi anni, mentre il ristorante è di proprietà statale. Spesso il paladar, che prende il nome da una telenovela sudamericana, è più piccolo, con meno coperti; di sicuro vi troverete una conduzione famigliare e cibo fatto in casa. Un’osservazione: se mangiate in un paladar non abbiate fretta. E’ esattamente come andare a casa di qualcuno, che preparerà il piatto sul momento, e prima di mangiare può anche passare una buona mezz’ora (ma ne sarà valsa la pena). Fino a pochi anni fa era proibito per i cubani cucinare in casa l’aragosta, ma ora anche nei paladar la potete trovare (anche se a volte è surgelata). Una seconda osservazione: si mangia bene anche in molti ristoranti di stato e la gentilezza nei confronti del turista è sempre estrema. Il calore umano e la sensazione che qualcuno si prenda cura di voi come un vero ospite però è maggiore sicuramente nel paladar.

L’abc nel piatto

I pilastri della cucina creola sono il pollo, il maiale (cerdo) serviti con riso e fagioli (arroz e frijoles). Li troverete un po’ dappertutto e spesso la carne è già accompagnata nel piatto da questi due contorni, chiamati insieme moros y cristianos: i fagioli, infatti, sono quasi sempre neri e vengono serviti o già mescolati al riso (che si colora di scuro) o separati. Spesso, però, si possono combinare i contorni e potete scegliere anche fra insalata fresca con cetrioli, pomodoro e avocado e tostones. Sono buonissimi: si tratta di platano tagliato a rondelle e fritto (se ho ben capito due volte). In alternativa, ci sono anche le papas fritas: patate sottilissime e croccanti. Per quanto riguarda le carni, il manzo viene proposto con meno frequenza anche perché i cubani non possono mangiarlo. E’ una delle tante differenze che dividono la vita dei turisti da quella della gente del posto: la cosa colpisce ancora di più visto che lungo le strade si vedono parecchie mucche al pascolo. A volte è proposta anche la carne ovina, ma non l’ho assaggiata. Sul fronte del pesce, direi che la fanno da padrona aragoste (langosta) e gamberi. Anche in questo caso, purtroppo, si tratta di un privilegio per turisti. Nonostante non la mangino, la cucinano in modo fantastico, sia alla griglia (a la plancha) che in salsa, ma le ricette ve le racconto sotto. C’è anche il pescado: pesce del giorno, oppure una sorta di ‘mare e monti’, abbondanti piatti che uniscono pesce e carne. Un’ultima cosa: il dolce finale è molto apprezzato nella cucina cubana e nelle case mi è sempre stato proposto. Di solito si tratta di gelato, magari di ananas o mango; dolce de leche, una specie di budino alla vaniglia, oppure formaggio ‘annegato’ nella marmellata.

I pilastri della cucina creola sono il pollo, il maiale (cerdo) serviti con riso e fagioli (arroz e frijoles). Li troverete un po’ dappertutto e spesso la carne è già accompagnata nel piatto da questi due contorni, chiamati insieme moros y cristianos: i fagioli, infatti, sono quasi sempre neri e vengono serviti o già mescolati al riso (che si colora di scuro) o separati. Spesso, però, si possono combinare i contorni e potete scegliere anche fra insalata fresca con cetrioli, pomodoro e avocado e tostones. Sono buonissimi: si tratta di platano tagliato a rondelle e fritto (se ho ben capito due volte). In alternativa, ci sono anche le papas fritas: patate sottilissime e croccanti. Per quanto riguarda le carni, il manzo viene proposto con meno frequenza anche perché i cubani non possono mangiarlo. E’ una delle tante differenze che dividono la vita dei turisti da quella della gente del posto: la cosa colpisce ancora di più visto che lungo le strade si vedono parecchie mucche al pascolo. A volte è proposta anche la carne ovina, ma non l’ho assaggiata. Sul fronte del pesce, direi che la fanno da padrona aragoste (langosta) e gamberi. Anche in questo caso, purtroppo, si tratta di un privilegio per turisti. Nonostante non la mangino, la cucinano in modo fantastico, sia alla griglia (a la plancha) che in salsa, ma le ricette ve le racconto sotto. C’è anche il pescado: pesce del giorno, oppure una sorta di ‘mare e monti’, abbondanti piatti che uniscono pesce e carne. Un’ultima cosa: il dolce finale è molto apprezzato nella cucina cubana e nelle case mi è sempre stato proposto. Di solito si tratta di gelato, magari di ananas o mango; dolce de leche, una specie di budino alla vaniglia, oppure formaggio ‘annegato’ nella marmellata.

Qualche indirizzo in giro per Cuba

La Guarida: il nostalgico

Il palazzo storico della Guarida (da www.laguarida.com)

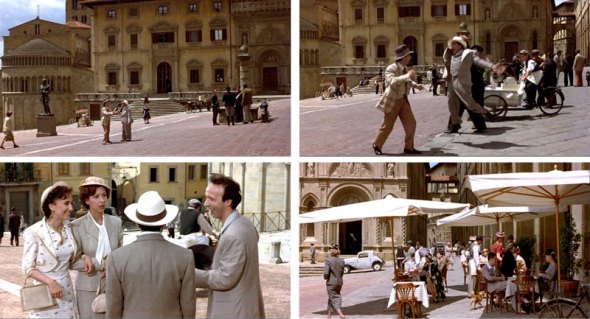

Consigliatissimo da tre guide su tre (avevo con me Routard, Marco Polo e Lonely Planet), ormai non è più un posto così originale da consigliare, ma se siete all’Avana la considero una tappa obbligata. Siamo a Centro Habana, che forse di sera non è il posto migliore per passeggiare, ma è un luogo interessante per farsi un’idea di come vivono moltissime famiglie cubane della capitale. In questo quartiere popolare si trova un paladar di incredibile fascino ed eleganza, diventato famoso dopo che vi è stato girato negli anni Novanta il film ‘Fragola e cioccolato’. Non è il più economico e questa cura dei dettagli raramente si trova a Cuba, ma merita davvero anche solo per fare un bel tuffo nei fasti barocchi del passato. Tra l’altro qui si incontrano anche cubani di ceto più elevato, che magari parlano in inglese, o ricchi sudamericani. Un’altra faccia dell’isola.

Il cerdo della Guarida

Il paladar si trova all’interno di tanti palazzi d’epoca bui e pieni di crepe, ma già la scalinata di marmo all’ingresso è superba e si attraversano piani che si affacciano su interni brulicanti di vita. Ma, varcata l’altissima porta di accesso, si entra in un mondo soffuso, ovattato, fatto di luci basse, candele, tovaglie immacolate e quadri fitti alle pareti. Il menù non è troppo esteso e regala sorprese, come l’aragosta in salsa di mango e ananas. Anche il cerdo era molto buono (per quanto forse un po’ troppo cotto rispetto ai nostri gusti). Interessanti i dolci e i vini, con etichette francesi e sudamericane. Ottima la cucina, ma sul piatto vince l’atmosfera. La Mulata do Sabor: il simpatico

Il colorato pollo della ‘Mulata’

Tutt’altro stile, tutt’altra zona. Siamo nell’Havana Vieja, in un angolo molto caratteristico. La sensazione è, come sempre, di entrare in casa dei proprietari, e in effetti è proprio così. L’ambiente è piccolo (non sono arrivata a contare dieci tavoli) e raccolto. Le pareti sono tappezzate del viso di Justina, la proprietaria, con un colore di capelli sempre diverso in compagnia di clienti altrettanti diversi. E poi un acquario, teche di vetro con vari oggetti, fiori, la ventola sul soffitto. Il menù è piuttosto limitato, pollo o aragosta in pratica: scegliamo il pollo della casa. Ci arriverà dopo una buona mezz’ora e intanto ci rinfreschiamo con due birre: ce le sceglie il proprietario, marito di Justina: per me la Cristal, la Bucanero è troppo da uomini dice. L’attesa come sempre non è vana. Il pollo è squisito, morbido e accompagnato da meravigliosi tostones. Ma il bello arriva quando entra Justina, casualmente appena tornata dall’ospedale; deve operarsi all’anca e zoppica, ma il suo sorriso illumina la stanza. Oltre a noi ci sono altri due ragazzi francesi: non fa che ringraziarci per avere scelto il suo locale, assicurandosi in tutti i modi che la cucina ci abbia soddisfatto. Non si cura della sua stampella, ma solo di noi. Ecco, scene come queste capitano nei paladar. La Paloma: il romantico

La fantastica aragosta della Paloma

I portici di Remedios

Se arrivate a Remedios la domenica all’ora di pranzo cercherete di ricordare qualcosa. Una chiesa al centro della piazza chiusa. Il sole infuocato. Qualche passante in bicicletta, qualche coppia sulle panchine all’ombra degli alberi. Dove l’avete già vista questa scena? In un film di Sergio Leone? In un libro? Non so. Ma vi sembrerà di esserci già stati, in qualche angolo della memoria o di un sogno fatto, in questo luogo sonnolento, placido. Caldo. E così è anche la Paloma, il paladar che si affaccia sulla piazza principale. Non si può sbagliare, visto che sulla porta c’è una formella con una colomba. Paloma è anche il nome della figlia dei proprietari di questo suggestivo palazzo, dalle sale fresche, ideale per una sosta. L’apparecchiatura della tavola avviene sotto i vostri occhi ed è meticolosa, lenta, e vi sentirete trattati come grandi ospiti.

Un tipico dessert cubano

Nell’attesa del piatto che avete scelto (fantastico il pollo arrosto), vi arriveranno sempre patate e fagioli come ho già descritto sopra, ma devo dire che in questa casa li ho trovati particolarmente buoni. Buona l’insalata e così la marmellata e il formaggio, anche se confesso di avere faticato ad alzarmi da tavola da tanto ero sazia. Gentilezza impeccabile, viavai nel patio, vociare dalla cucina. Un luogo in cui farsi cullare.